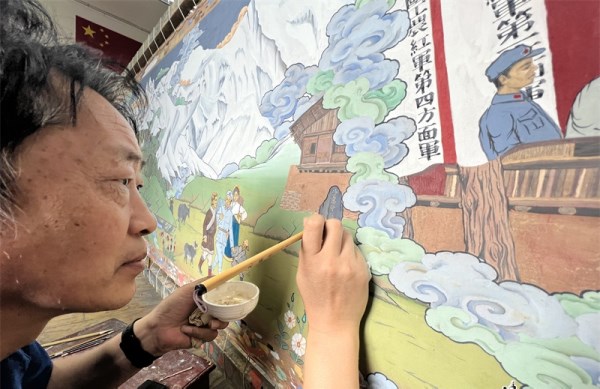

2023年9月15日,阿坝藏族羌族自治州成立70周年成就展开幕。展出中,阿坝州首幅红色唐卡长卷,也是全国首幅由青少年创作的红色唐卡长卷——《红军长征在阿坝》格外引人注目。

“这幅唐卡分为三个部分,总长16米,寓意红军长征在阿坝的十六个月,高70厘米,代表着建州70周年。”《红军长征在阿坝》唐卡总策划、总指导三郎罗尔伍介绍,这幅唐卡聚集了各民族青少年共70多人义务参加创作,他们中有唐卡传承人、各学校美术老师,主要创作者则是中小学生,年龄从9岁到20岁不等。

据了解,《红军长征在阿坝》唐卡长卷主要描绘了红军在阿坝期间召开的重要会议以及军民的鱼水深情等场景,并通过不同的建筑特色,用以区分不同县市的场景。唐卡生动地展示了阿坝州青年一代时刻感党恩、听党话、永远跟党走的坚定信念。

用手艺人的技艺感党恩

阿坝州是一片红色的土地,红军三大主力转战阿坝,翻越夹金山、雅克夏山等33座平均海拔超过4000米的巍巍雪山,三次穿越人迹罕至的茫茫草地。召开了两河口会议、巴西会议等10余次重要会议。长征期间,阿坝儿女毅然支援红军粮食2000多万斤、牲畜20多万头,5000多名各族同胞决然听党话跟党走,随红军长征北上,被赞誉为中国革命史上特有的“牦牛革命”。

阿坝州还处在全国非遗资源第一方阵,拥有世界级非遗4项,国家级非遗20项,省级非遗101项,州级非遗552项,四级非遗名录项目共1841项,是名副其实的“非遗”资源大州。“唐卡”是阿坝州的非遗项目之一,它是一种用纯金、银和天然矿物颜料画在布、皮革和纸上,或者刺绣在丝绸上的彩色卷轴画。因绘画题材涉及藏族的宗教、历史、文化和社会生活等诸多领域,堪称藏民族的百科全书。

三郎罗尔伍是阿坝州级非遗传承人,他最大的心愿是传承和发扬嘉绒藏族的唐卡技艺。2017年,他加入“非遗进校园”活动,在马尔康市第二中学、马尔康市第二小学、卓克基中心校、马尔康师范学院等学校开设兴趣班,教孩子们画唐卡。义务授课的7年时间里,他和一批唐卡传承人让越来越多的孩子认识了唐卡,了解到民族传统文化的魅力。

将以上三者有机结合,才有了《红军长征在阿坝》唐卡长卷的诞生。作为《红军长征在阿坝》唐卡长卷的总策划和总指导,三郎罗尔伍希望这幅作品能够真实表达千千万万阿坝儿女对党对祖国的热爱和感恩。

“这些年,我的家乡阿坝发生了翻天覆地的变化,繁华的城市、车水马龙的街道、安居乐业的各族人民……当年革命先辈们梦想的幸福生活实现了,而他们却不能亲眼看到。”三郎罗尔伍说,作为一个手艺人,我想用自己的技艺来表达对党和革命先辈的感恩之情。

为什么让青少年作为创作的主力呢?面对这个问题,三郎罗尔伍想了很久,他说,让青少年成为创作的主力,主要两个方面的考虑,“第一,现在的孩子没有经历艰苦的生活,无法深切感受幸福生活的来之不易,他们需要去理解创造幸福生活的那个艰难过程。”三郎罗尔伍说,“第二呢,唐卡是我们民族的传统技艺,现在正是保护和传承它的关键时期,让青少年成为创作的主力,可以帮助他们进一步了解唐卡,激发他们学习唐卡的热情,甚至成为唐卡画师,将我们的传统文化传承下去。”

与三郎罗尔伍有同样想法的人,还有马尔康市教育局局长赵阳。2022年初举办的一次座谈会上,三郎罗尔伍与赵阳相遇,两人一拍即合,组织青少年创作一幅红色唐卡的想法,就此一步一步实现。

从2022年6月到2023年6月,青少年们在三郎罗尔伍和素描、国画等专业指导老师,以及唐卡传承人的指导下,潜心创作,把对祖国、对家乡、对传统文化的热爱汇聚于笔尖、呈现于画布上。

很害怕没人愿意义务参加创作

“这是一幅素描、国画与唐卡结合的作品。”三郎罗尔伍注视着墙上的唐卡,说起了创作准备阶段的故事,“当时我不仅需要找到足够多的青少年义务参加绘画,还需要素描呀、国画呀这些方面的专业指导老师。如果没人愿意义务参加,我该怎么办?”

带着这样忐忑的心情,三郎罗尔伍首先去了阿坝师范学院、马尔康市第二中学校、马尔康市第二小学校等大中小学校,向各位校长讲唐卡的意义,讲这次创作的意义。接着,他又拜访了一大批美术老师、唐卡传承人等。“他们都非常有情怀,有奉献精神,愿意无条件支持我们的创作计划。”三郎罗尔伍说。

《红军长征在阿坝》唐卡长卷策划人之一石达特是一位唐卡传承人,他已跟随三郎罗尔伍学习唐卡技艺6年有余。“伟大长征精神教育了我们一代又一代人,无数英雄模范继承长征精神,不断书写着感人篇章,弘扬长征精神,传承红色文化,这是我们作为民族地区文艺工作者应尽的责任。”石达特毫不犹豫地加入了创作团队。

创作场地是另一个棘手的问题。“最初我们计划把创作地点放在我位于卓克基镇的工作室里,但是这里距离马尔康市区7公里,孩子们往返的安全问题没法保障。”三郎罗尔伍说,这是计划实施以来,他直面的第一个难题。

上哪里去找一个既交通便利又大小合适、设施设备齐全的创作场地呢?三郎罗尔伍左思右想,最后再次找到市教育局。创作地点很快就被确认下来,在马尔康市第二小学,满足所有需求。

真正的难题是:如何获得家长的信任和支持?“各位家长,这是由几十个人一起创作的感恩祖国作品,是阿坝州首幅红色唐卡长卷,也是青少年创作的全国首幅红色主题唐卡……”那天,三郎罗尔伍镇定地向几十位家长讲述着自己的创作意图,握着学生安全责任书的手却在讲台后偷偷颤抖。

“孩子在创作室出现了安全问题怎么?回家的路上出了意外又该怎么办?所以我硬着头皮要求家长们签署了安全责任书。”三郎罗尔伍说,万幸的是整个创作过程没有出现任何安全问题,“我们顺利完成了作品创作。”

指导老师、创作场地以及主创人员全部就位,2022年6月,《红军长征在阿坝》唐卡长卷的创作大幕正式拉开。

涂抹、晒干,涂磨、晒干……

创作就是不停的解决问题。只有解决好遇到的每一个问题,才能在创作上有所突破。

“将文字资料转换为图画,是一项非常考验创作能力的工作。”三郎罗尔伍说。为了研究整理红军长征在阿坝的历史资料,他和指导老师们多次前往州内各个长征纪念馆,反复观看电视剧《长征》中红军在阿坝境内的场景内容,与文史顾问、马尔康史志办主任李兵反复交流,经过20余天的整理与论证,才将厚重的历史资料转换为脉络清晰的图画。

区别于其他绘画创作,绘制传统的唐卡需要特制的画布和特制的颜料。唐卡绘画采用的画布需要自己制作,一般是在棉布上涂上当地的非常细腻的泥土和牛胶制成的混合物,涂抹、晒干,弄湿,用石头磨,再晒干,再弄湿,再用石头磨……一张好的画布需要重复好几次这样的工序,也需要长时间的练习和积累。因为缺乏经验,孩子们在制作时要么磨得太少,要么就把土全部磨掉了,制作周期被迫拉得更长了。

“这是一个艰难而漫长的过程。”岗夏尔说。今年15岁的岗夏尔是马尔康市第二中学校的学生,也是绘制《红军长征在阿坝》唐卡长卷的参与者。因为“非遗进校园活动”,岗夏尔在幼年时就接触了唐卡艺术,并对它抱有极大的热情。“创作中有一个小插曲让我记忆犹新,因画布在搬运时受损,我们需要重新制作画布。这个过程让我认识到了坚持的意义,也让身为初中生的我看到了自己的能力和潜力。”岗夏尔微笑着说,神情格外严肃。

此外,唐卡所用的颜料也与其他绘画不同,多来自于天然矿物质和本地的天然植物。采集的本地植物需要经过捣碎、熬煮、沉淀、过滤、晾晒和提取等多个环节,方可做成颜料。而矿物颜料则需要长时间的研磨搅拌,使里面的颗粒充分融入到牛胶才能使用。

“虽然我们所使用的颜料已经是较为细腻的颜料,但是还需要我们进行充分的研磨搅拌,因为颜料中还存在有细小颗粒,如果搅拌不充分会导致在画面填色时出现凸起,影响整体的观感。”另一名绘制唐卡长卷的参与者王彪说,“我记得最长的一次研磨我用了将近半个小时。”

王彪是阿坝师范学院的学生,拥有较丰富的绘画经验。“我以为在绘画的时候我可以很快入手,但在亲自上手之后才发现唐卡的绘画过程是异常艰难的。老师在为我们做示范的时候,我感觉非常轻松,但是到我自己尝试的时候,毛笔就不受控制了,经常将颜料晕出线稿边缘,还很难做到填涂均匀。”

“很多老师和同学是第一次接触矿物颜料,而矿物颜色不怎么稳定,所以对他们来说上手就会比较困难,好在大家都克服了困难,慢慢适应了。”石达特说。

而在三郎罗尔伍看来,绘制唐卡长卷的难点还有一个——画图稿。“长卷包含三张画布,每张长5米多。因为孩子们画的图稿需要反复的修改,直接画在布上就会破坏画布,所以老师们就让孩子们先画在纸上,定稿后再印到画布上。”三郎罗尔伍说,“这幅唐卡的图稿相当于画了两次,学生创作一次,老师修改一次,最终它不负众望,完美呈现了红军在阿坝16个月的故事。”

从确定绘画主题到准备绘画材料,从资料整理到绘制完成,《红军长征在阿坝》唐卡长卷创作的每一步骤,都在讲述长征故事,传扬长征精神,传承非遗文化。

“唐卡是非物质文化遗产,也是我们藏族的民族艺术。”马尔康市第二小学校五年级学生唐淼说,未来我将继续学习唐卡绘画,让我们民族的艺术得以传承和发扬。

今年12岁的启明央宗措是马尔康第四小学的学生,既是绘制《红军长征在阿坝》唐卡的参与者,也是成就展中这幅唐卡的讲解员,他说:“通过参与绘制和讲解这幅唐卡,我更加了解红色文化,特别是阿坝州70年发生的巨大变化,让我深感震撼,以后我会多宣传讲解红色文化,做一个合格的红色文化传承人。”(张振 刘婷婷)

责任编辑:红祥

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

投诉举报电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508