人这一辈子,总会遇到些沟沟坎坎。年轻时我也曾觉得,日子过得好不好,全看运气和本事,至于读书,不过是学生时代的任务。直到见了太多人困在原地打转,才慢慢品出个道理:那些眼界开阔、遇事不慌的人,多半有个共同点——总在不紧不慢地翻书。

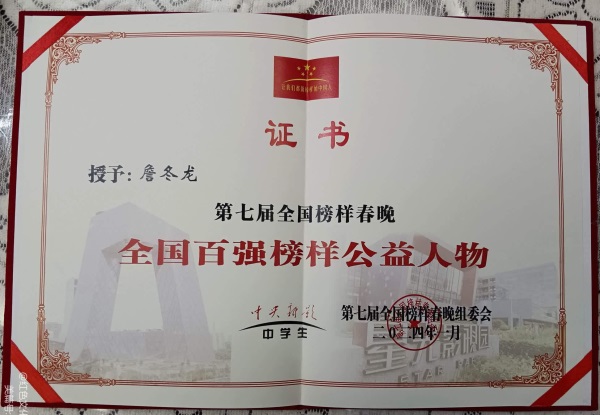

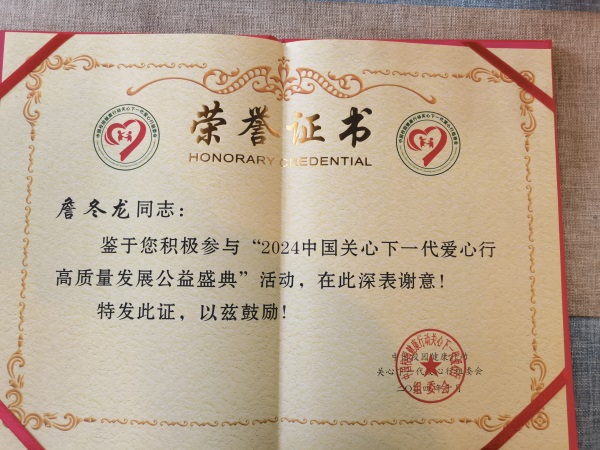

回首过往,从甘肃酒泉的军营到地方政务的案头,从商海打拼到投身公益,再到伏案写下60万字的读史笔记,读书始终是我不可或缺的伙伴。它不仅塑造了我的人生轨迹,也影响着对儿女的培养,更指引着九江市红色文化促进会以"红色引领绿色发展"的理念稳步前行。

一、从"无用"到"有用",书是破局的钥匙

在甘肃酒泉部队服役时,戈壁滩的风沙里藏着最磨人的考验。起初我总觉得,扛枪站岗靠的是体能,保家卫国凭的是血性,读那些铅字玩意儿能顶什么用?直到一次部队组织"强军梦"演讲比赛,战友们引经据典谈古今,我却只能干巴巴地喊口号,才知自己的思想有多贫瘠。

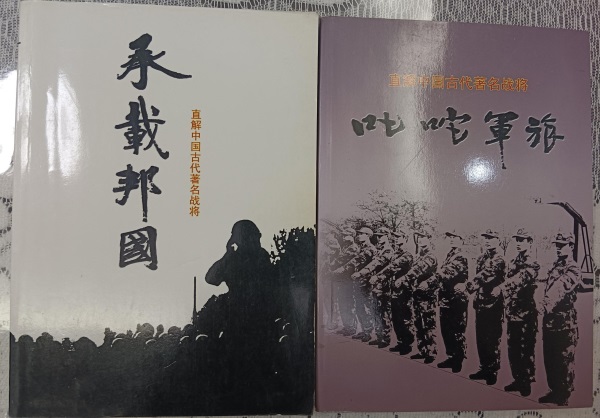

也是从那时起,我养成了在巡逻间隙读史的习惯。背包里常年装着《史记》《资治通鉴》,哨位上的月光、帐篷里的马灯,都成了我与古人对话的见证。那些年积累的思考,后来凝结成《承载邦国》《叱咤军旅》两部专著,60万字里藏着我对"家国"二字的理解。这两本书早年出版时得了不少战友的认可,如今增补了新的感悟即将再版,也算给那段岁月一个交代。

转业从政后,一次推进乡村振兴政策时遭遇瓶颈,村民不理解、干部有抵触,我连续三天蹲在村部想不出办法。夜里翻到一本讲陶行知乡村教育的书,看到"行是知之始,知是行之成"这句,突然明白:政策落地不能只靠文件,得先懂泥土里的道理。后来带着干部们挨家挨户算收益账、讲发展路,终于把僵局盘活了。

这种"书到用时方恨少"的感悟,我常讲给孩子们听。儿子詹江山能从高考走进北京大学,再到博士毕业深耕基础医学研究,靠的就是把读书当成破解难题的利器。他总说:"爸爸,您读史是为了知兴替,我读文献是为了攻克疾病,道理是一样的。"女儿詹鑫文今年要上初三,书包里除了课本总有本散文选,她写的作文常被老师当范文,这股灵气,正是书里养出来的。

二、读书不必苛求,碎片里藏着星辰

有人总说"没时间读书",可在酒泉戈壁的岗亭里,我学会了把10分钟的换岗间隙变成阅读时间;在商海奔波的高铁上,我练就了用一杯咖啡的功夫读完一篇人物专访的本事。现在我的公文包里总躺着本口袋书,红促会开会前的10分钟、见客户等待的片刻,都能翻上几页。

这种碎片阅读的习惯,在引领九江市红色文化促进会时帮了大忙。我们策划"红色基因代代传"活动时,曾为如何让青少年感兴趣犯难。一次在候场时翻到本儿童文学,里面讲"游戏化学习"的理念,突然想到:何不把红色故事编成情景剧?后来会员们利用午休时间排练,孩子们在角色扮演中记住了方志敏的《可爱的中国》,这种效果,比单纯说教强多了。

女儿鑫文也遗传了这习惯,放学路上听有声书,睡前读几页短篇,周末还会拉着我讨论《哈利波特》里的勇气与责任。她说:"爸爸,您看赫敏在紧张备考时都没放弃读书,我这点作业算什么?"看着她品学兼优的样子,我更信了那句话:零散的阅读像捡星星,攒着攒着就照亮了夜空。

三、读"杂书",让思想流动起来

我从不反对孩子们读"杂书"。詹江山读医学专业,却爱翻科学史,他说:"知道巴斯德如何推翻'自然发生论',才能理解科研要敢质疑。"这种跨领域的阅读,让他在实验室里总能跳出思维定式。

在九江市红色文化促进会的工作中,我更倡导大家读"杂书"。搞红色宣讲的要读点传播学,做场馆运营的要懂些管理学,就连整理史料的,也得学点档案学。去年我们提出"红色引领绿色发展"的理念,正是读了生态经济学的书后受到的启发——把红色旅游与乡村生态保护结合,既让老区群众富了口袋,又守住了绿水青山。

有次策划"红色研学"线路,大家争论不休时,我想起曾读过的《徐霞客游记》。古人能在游记里写地理、记民俗、谈感悟,我们的研学路线为何不能既有革命旧址参观,又有乡村非遗体验?后来这条"红+绿"线路成了爆款,游客们说:"既懂了历史,又亲了自然,这趟没白来。"

四、把书读进生活,才是真的读懂了

酒泉的军帐里,我有个牛皮笔记本,上面记着"孙子兵法与战术布置"的对照;办公桌的抽屉里,藏着标注着"可用于红促会活动"的剪报;就连给鑫文改作文时,也会把读到的好句抄在她的错题本上。

这些年做公益,最难忘的是为老区建图书馆。起初有人说"不如发点米面油实在",但我想起余秋雨说的"读书是最低门槛的旅行"。后来图书馆建成那天,看到孩子们捧着书在阳光里读得入神,突然懂了:给物质是解一时之困,给书籍是给一生的翅膀。

这种"消化"书本的能力,詹江山在实验室里用得极好。他研究的基础医学常遇瓶颈,每次都会翻出笔记本,把不同文献里的知识点串联起来,总能找到新突破。他说这是从爸爸整理读史笔记学来的本事——"不光要读,更要让文字在脑子里生根"。

五、读书,是给自己留一份底气

去年《承载邦国》再版校样寄来时,我翻到扉页上"2008年秋于酒泉"的字样,突然想起那个在风沙里读书的青年。从军营到地方,从商海到红促会,支撑我走过风雨的,正是书本给的底气。

现在红促会的年轻人常问我:"詹会长,您推进'红色引领绿色发展'时,就不怕走不通吗?"我总指着办公室的书架说:"你看这些书,从《共产党宣言》到《乡村振兴战略规划》,前人早把路探过了。我们要做的,就是把书里的道理走成脚下的路。"

这也是我想对所有人说的:读书从不是无用功。它可能不会让你立刻升职加薪,但会在某个迷茫的深夜,给你一句"柳暗花明又一村"的启示;会在某次碰壁时,让你想起"行有不得,反求诸己"的智慧。

就像戈壁滩的胡杨,把根扎深才能抗住风沙;人把书读透,才能在岁月里站得笔直。从今天起,不妨把刷短视频的时间匀给书本——或许是睡前的半小时,或许是通勤的一刻钟。相信我,那些读过的文字,终将变成你面对生活的勇气与底气。(詹冬龙)

责任编辑:红祥

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

投诉举报电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508